LA FABRICATION DES COIFFES

Au 19ème siècle, les coiffes disparaissent dans les hautes classes, remplacées par le chapeau et par l'intérêt porté à la coiffure.

Par contre, elles se multiplient et se différencient tout comme le costume chez les paysannes et les artisanes.

La coiffe sera l'élément du costume régional qui subsistera le plus longtemps, même quand les autres vêtements sont déjà abandonnés.

Même si la robe de mariage devient urbaine, la coiffe reste régionale.

Les formes vont des simples bonnets, comme la "broyaude", à des coiffes plus élaborées comme la "frontière", héritée de Catherine de Médicis, qui avance en triangle sur le front.

Cette coiffe est celle de la vallée de la Tarentaise au coeur des Alpes.

Le "capulet" des Pyrénées se présente comme une simple pièce de drap pouvant être repliée pour faciliter le portage sur la tête.

Une autre coiffe complexe est celle de Saint Briac en Ille et Villaine, le "petit coq", qui rappelle par sa forme la crête d'un coq et dont la toile présente un très fin plissé à l'ongle.

Le simple mouchoir noué, "en cravatte" ou "en marmotte" en Limousin marquait les jours de labeur.

La coiffe est l'élément le plus individualisé du costume régional d'autrefois, différente de village à village, de hameau en hameau.

Leur fabrication pouvait varier considérablement d'un modèle à l'autre.

On a répertorié 3000 coiffes différentes en France.

Selon les régions, la fabrication des coiffes relève d'une confection domestique ou artisanale.

Mais on peut noter les constantes suivantes :

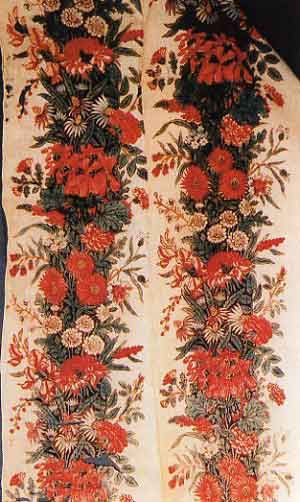

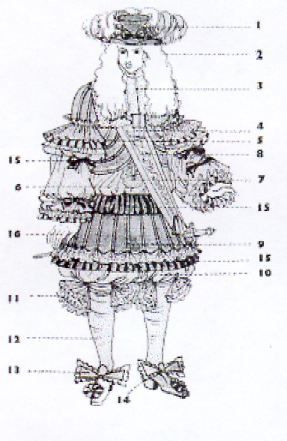

- La pièce la plus développée est souvent le fond.

- Au fond est rattachée la passe qui couvre le dessus de la tête.

- Un bavolet descendant vers le cou peut allonger la coiffe sur l'arrière.

- Les barbes ou brides se nouent souvent sous le menton.

- Le devant de la passe est orné de volants, de ruchés ou de dentelles.

La Kichenote ou quichenotte est une coiffe du pays vendéen, d'Aunis et de Saintonge.

RETOUR HAUT DE PAGE

RETOUR HAUT DE PAGE